Missmutig trotten sechs Hundeführer durch den Wald - abgerissene Gestalten in derber, bäuerlicher Kleidung, mit struppigen Bärten und groben Gesichtszügen, soweit diese nicht durch tiefgezogene Mützen, vielleicht zum Schutz gegen die frühmorgendliche Kälte, verdeckt sind. 12 Jagdhunde, edle, schlanken Tieren, zerren aufgeregt an den Leinen. „Sklaverei bleibt halt ein bittrer, bittrer Trank“ ist die Unterschrift des auf 1815 datierten Blattes.

Ein Scherenschnitt von beeindruckender Ausdruckskraft, typisch für die Virtuosität der Künstlerin Luise Duttenhofer. Sie war eine der talentiertesten Vertreterinnen dieser, im ausgehenden 19. Jahrhundert in Deutschland sehr verbreiteten, Kunstform.

Luise wurde 1776 in einen Pfarrershaushalt hineingeboren: Ihr Vater, Georg Bernhard Hummel, war Diakon in Waiblingen und stammte, ebenso wie seine Frau Louise Hedwig die Tochter des Stuttgarter Stiftspredigers und Prälaten Jakob Friedrich Spittler, aus einer traditionellen württembergischen Pfarrersfamilie. Die Familie lebte im Haus Lange Str. 40 in Waiblingen. Der Vater starb früh, uns so musste Luise mit Ihrer Mutter zu den Großeltern nach Stuttgart ziehen, wo sie in gutbürgerlichen und gebildeten Kreisen aufwuchs.

Großes künstlerisches Talent war ihr in die Wiege gelegt, schon in Kinder-jahren begann sie zu zeichnen, aber die angestrebte Ausbildung an der Kunsthochschule in Stuttgart war Luise verwehrt – der Beruf der Malerin galt im 18. Jahrhundert als höchst unschicklich für eine Frau, insbesondere wenn diese aus einer Pfarrersfamilie stammte. Also widmete Luise sich einer Kunstform, die sie im häuslichen Umfeld ohne spezielle Ausbildung autodidaktisch weiterentwickeln konnte: dem Scherenschnitt. Um 1800 gehörte das Scherenschneiden, so wie die Kleidermode, die Tischdekoration oder das Blumenstecken zu den sogenannten „kleinen Künsten“ und war eine in kunstsinnigen bürgerlichen Kreisen weit verbreiteten Beschäftigung für die Damen des Hauses. Schnell entwickelte Luise sich von spielerischen Anfängen hin zu hoher künstlerischer Ausdruckskraft.

1804 heiratet sie ihren Cousin, den Kupferstecher Christian Traugott Duttenhofer. Duttenhofer stammte wie sie aus einer württembergischen Pfarrersfamilie, das junge Paar hatte also einen ähnlichen sozialen und sicherlich auch kulturellen Hintergrund. Eine gemeinsame Bildungsreise nach Rom kurz nach der Eheschließung nutzten beide, Luise und Traugott, zu künstlerischen Studien und zur Fortbildung ihrer Fähigkeiten. Viele von Luises Scherenschnitten weisen von diesem Zeitpunkt an Bezüge zur antiken Mythologie auf.

Typisch für Ihr Werk sind Szenen aus dem bürgerlochen Familienleben und ihre, teils mit „spitzer Schere“ fast schon karikierend überhöhten, Porträts. Hatte sie doch durch Ihre bürgerliche Abstammung Zutritt zu den Salons der großen und prominenten Familien des Stuttgarter Geisteslebens. Bei den, für die damalige Zeit typischen, Zirkeln in den Rapp‘schen, Gerorgii‘schen und Hartmann-Reinbeck‘schen Salons traf Sie auf Persönlichkeiten wie Dannecker, Uhland, Schelling, Schwab oder auch Goethe und Schiller, wenn diese auf der Durchreise im Schwäbischen bei den Treffen vorbeischauten.

Und immer wieder Matthisson: der 1761 bei Magdeburg geborene Lyriker Friedrich von Matthisson, der ab 1781 im Auftrag und unter der Förderung von König Wilhelm I. als Intendant am Theater und als Bibliothekar tätig war, prägte die Stuttgarter literarische Szene seiner Zeit. Die Duttenhofer hatte ein zwiespältiges Verhältnis zu ihm – anfangs bewunderte sie, dem Zeitgeschmack entsprechend, die Lyrik des Modedichters und widmet ihm sogar ein ganzes Album von Scherenschnitten. Später aber kritisiert sie die Art und Weise, wie der Literat sich dem König anbiedert.

Matthisson, Hofpoet von Wilhelm I. Gnaden, hatte die erklärte und hochdotierte Aufgabe, den Ruhm des Königs der Nachwelt zu überliefern. Entsprechend schwülstig waren seine, in Versform verfassten, Berichte, was ihm den beißenden Spott seiner ehemaligen Freundin Duttenhofer einbrachte, die ihn fortan mit den ihr eigenen Möglichkeiten vorführte – so stellt sie ihn zum Beispiel beim Frisieren eines vom Herzog auf der Jagd erlegten Wildschweines dar.

Den Bezug zu Ihrer Geburtsstadt Waiblingen hat Luise Dutten nie verloren. Sie pflegte bis zu ihrem Tode im Jahr 1829 eine enge Freundschaft zum Waiblinger Amtsrichter und Dichter Karl Mayer und dessen Ehefrau Friederike. Der 1786 geborene Karl Friedrich Hartmann Mayer war Sproß der bereits erwähnten kunstsinnigen Stuttgarter Familie Hartmann, in deren Salon die geistige Elite der Residenzstart verkehrte. In Tübingen hatte Mayer Rechtswissenschaften studiert, in der Universitätsstadt Freundschaft mit Ludwig Uhland, Justinus Kerner und Gustav Schwab geschlossen und seine Liebe zur Dichtkunst entdeckt.

Als Oberamtsrichter kam er 1824 nach Waiblingen, wo er fast 19 Jahre im Haus Am Marktplatz 1 wohnte. Ausgedehnte Wanderungen in die nähere und weitere Umgebung, oft gemeinsam mit seinen Dichterfreunden, inspirierten ihn in Waiblingen zu einer großen Zahl von Gedichten, die den Zeitgeist trafen und auch mit Erfolg veröffentlich wurden. Ganz im schwärmerisch-verklärten Stil der Romatik und des Biedermeier ist seine blumige und ausdrucksstarke, oft kitschig überhöhte Naturlyrik gehalten und erzählt von Waldeinsamkeit, silbergrauen Landschaften, Fliegengewimmel, erdenbraunen Eidechsen und Maikäfern.

In der Waiblinger Zeit traten auch Eduard Mörike und Nikolaus Lenau dem Freundeskreis bei, der später als „Schwäbische Dichterschule“ bekannt werden sollte und die literarischen Schwergewichte im Mayer’schen Haus am Waiblinger Marktplatz in trauter Runde häufig zusammenführte.

Die Dichterfreunde im Garten Justinus Kerners in Weinsberg. Von links: Theobald Kerner, Nikolaus Lenau, Gustav Schwab, Graf Alexander von Württemberg, Karl Mayer, Justinus Kerner, Friederike Kerner, Ludwig Uhland, Karl August Varnhagen von Ense; kolorierter Stich nach einem verschollenen Ölgemälde von Heinrich von Rustige (1810–1900)

Wie wohl sich Mayer in seiner Zeit im Remstal fühlte, zeigt eine gereimte Liebeserklärung an Waiblingen, die er unter dem Titel „Das Städtchen“ veröffentlicht:

Das Städtchen von Gewässern satt,

In Erlen Pappeln liegt die Stadt;

Drei Thürme groß und andre klein

Entragen ihr am Hügelrain.

Das Schloß am Fluße steht nicht mehr,

Fast ist die Stätte trümmerleer,

Still, ungesucht und ungenannt;

Die Seinen waren weltbekannt.

Es führt der Bogenbrücke Pfad

Zur Hügelkirche am Gestaad.

Und wack’rer Menschen bunter Strom

Wallt noch hinab zu werthen Dom.

Noch zeigt ein steinern schöner Turm

Sich dort gewachsen jedem Sturm.

Alt, winddurchblasen steht dabei

Noch die Kapelle, fensterfrei.

Auch Linden sind ums Städtchen her,

Viel Bäume, birnen-, apfelschwer,

Und Dörfer, Reben, Ährenland

Sind nahe, Gutes mancherhand.

Von allen Städten, prangend groß,

Sag‘ ich mich, still gesammelt, los,

Und nehme, wenn es Gott gefiel,

Dich, Städtchen, als mein irdisch Ziel!

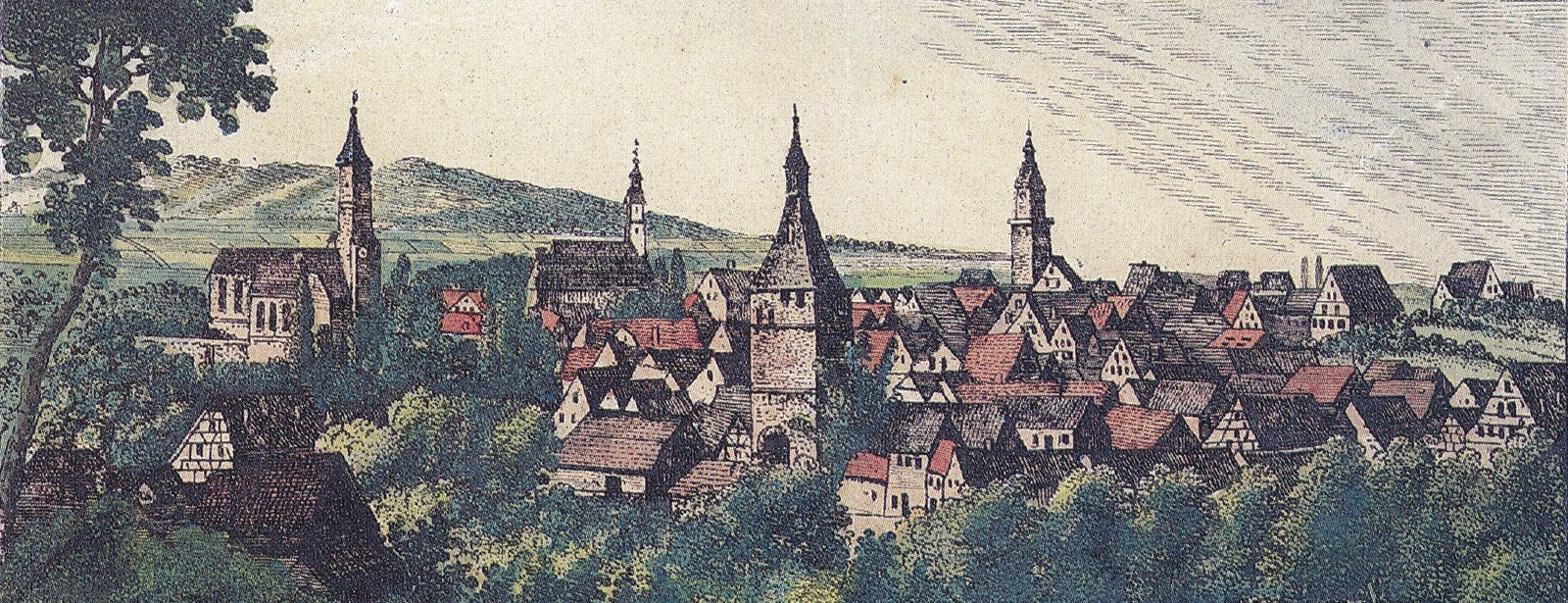

Abb. Header: Unbekannter Künstler, Ansicht von Waiblingen (um 1825), Federlithografie; Bestand Archiv der Stadt Waiblingen